文字サイズ

徳島県立中央病院看護局では、理念である「質の高い看護」を目指し日々努力をしていますが、看護の質を検証するためには、日常的に行っている看護を可視化する必要があります。そのために、ナーシング・インディケーター(看護指標)の作成に取り組みました。

ただし、ナーシング・インディケーターについては、まだまだ項目・内容ともに不十分ですが、今後も、アベディス・ドナベディアンモデルの質評価の仕組みであるストラクチャー(構造)・プロセス(過程)・アウトカム(結果)を基に指標を充実させて看護の質向上に活かしていきたいと思います。

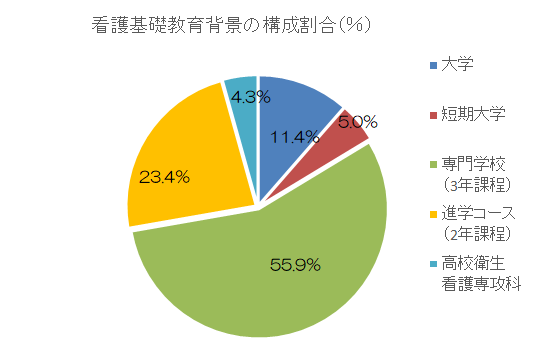

医療の高度化に伴い、看護職に求められるニーズも高くなり、チーム医療の推進など看護職の役割、機能も大きく変わりました。高度な医療に対応した人材育成、臨床看護実践能力の基礎となる看護教育のあり方は重要です。

| 大学 | 短期大学 | 専門学校 (3年課程) | 進学コース (2年課程) | 高校衛生看護 専攻科 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 人数(人) | 58 | 25 | 284 | 119 | 22 |

| 構成割合(%) | 11.4 | 5.0 | 55.9 | 23.4 | 4.3 |

看護職養成機関は看護大学系、看護系短期大学、看護専門学校、衛生看護専攻などがあり、当院でも様々な養成機関の卒業生が就職しています。(なお、正規職員には准看護師はいません)

看護職員が修めた教育について評価することは、看護の質の評価指標の一つと考えます。

看護系大学が増加し、大卒者構成割合が、少しずつではありますが増えてきています。

高齢化や医療技術の進歩に伴う環境の中で、安全で安心した医療を提供するためには、人材の確保を図りながら看護職が健康で安心して働ける環境を整備することが必要です。

多様な勤務形態の導入、院内保育所の整備など、働き続けられる職場への改善に力をいれ離職の防止に努める等、看護職員の確保定着対策が、従来にもまして非常に重要となっています。

| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均職員数(人) | 445 | 449 | 457 | 488 | 496 | 501 |

| 退職者数(人) | 20 | 12 | 10 | 10 | 7 | 23 |

| 離職率(%) | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 2 | 1.4 | 3.4 |

| 全国平均離職率(%) | 11.5 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 11.3 |

| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 新卒採用者数(人) | 15 | 17 | 24 | 23 | 20 | 18 |

| 退職者数(人) | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |

| 新卒者離職率(%) | 6.6 | 5.9 | 20.8 | 8.7 | 0 | 11.1 |

| 全国平均離職率(%) | 8.6 | 8.2 | 10.3 | 10.2 | 8.8 |

*常勤看護職員離職率には、新卒者の離職も含まれる

*離職には定年退職、転職を含む

当院は「働きがいのある職場、自慢できる・誇れる病院」を目指し魅力的な病院づくりを心がけて参りました。昨年度は、残念ながら十分な情報提供ができませんでしたが、今年度は感染対策をとりながら、当院の働く環境や教育体制についてPRできる機会を持ちたいと思います。

今後も、看護職員が長く働き続けられるように、子育て支援はもちろんのこと、労働条件や職場改善、職場づくりに努めて参ります。

【参考文献】

1)日本看護協会出版会編集:平成25年版度看護白書(日本看護協会調査による看護職員の離職率)

2)NewsRelease公益社団法人日本看護協会広報部2025年3月31日

当院では、「認定看護師」「専門看護師」といった各専門分野におけるスペシャリストの育成に力を入れており、その資格取得のためのサポートも行っています。

現在、2領域3名の専門看護師および17領域26名の認定看護師が組織横断的に院内での活動を行っており、院外に於いても研修会の講師等で活動しています。

本会専門看護師認定審査に合格し、ある特定の専門看護分野において卓越した看護実践能力を有することを認められた者をいいます。

専門看護師制度は、複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び団体に対して水準の高い看護ケアを効率よく提供するための、特定の専門看護分野の知識・技術を深めた専門看護師を社会に送り出すことにより、保険医療福祉の発展に貢献し併せて看護学の向上をはかることを目的としています。

専門看護師は、専門看護分野において以下の6つの役割を果します。

本会認定看護師認定審査に合格し、ある特定の看護分野において熟練した看護技術と知識を有することが認められた者をいいます。

認定看護師制度は、特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を用いて水準の高い認定看護師を社会に送り出すことにより、看護現場における看護ケアの広がりと質の向上をはかることを目的としています。

認定看護師は特定の看護分野において、以下の3つの役割を果たします。

日本看護協会ホームページより

| 領域 | 人数 | 特定行為取得者 |

|---|---|---|

| がん看護専門看護師 | 2名 | |

| 老人看護専門看護師 | 1名 | |

| 救急看護認定看護師 | 1名 | |

| クリティカルケア認定看護師 | 1名 | 2名 |

| 集中ケア認定看護師 | 1名 | |

| 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 2名 | |

| 小児救急看護認定看護師 | 1名 | |

| 感染管理認定看護師 | 2名 | 1名 |

| 緩和ケア認定看護師 | 2名 | |

| 摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 1名 | |

| 手術看護認定看護師 | 2名 | 2名 |

| 糖尿病看護認定看護師 | 4名 | |

| 認知症看護認定看護師 | 1名 | |

| がん放射線療法看護認定看護師 | 1名 | |

| がん薬物療法看護認定看護師 | 2名 | 1名 |

| 呼吸器疾患看護認定看護師 | 1名 | 1名 |

| 慢性心不全看護認定看護師 | 1名 | |

| 在宅ケア認定看護師 | 2名 | 2名 |

| 新生児集中ケア | 1名 | 1名 |

| 認定看護管理者 | 4名 |

当院には、上記2領域3名の専門看護師、17領域26名の認定看護師と認定看護管理者が3名がいます。今年度も新たに認定看護師が誕生する予定です。今後とも、領域・人数共に増員をはかっていきたいと考えています。

認定看護師、専門看護師は、リンクナースなどの仲間とともに、各分野の役割モデルとして活動しています。また、エキスパートナース会などにより連携を図り、エキスパートナース便りの発行や、勉強会の開催、コンサルテーション等を通じ、看護の質向上に努めています。連携病院からのコンサルテーションや講義の依頼も、お待ちしています。

今後も、多様な患者や家族のニードに対応できるように、患者サービスの向上に努めて参ります。

当院では、職員の資質向上・新しい知見習得のため学会や院外の研修会への参加を積極的に支援しています。学会や研修会への参加は、オンラインもうまく使いながら学びにつなげています。また、学会への発表も積極的に奨励しており、年々参加数も増えてきています。

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 研修会(人) | 181 | 94 | 175 | 193 | 104 |

| 学会(人) | 5 | 19 | 27 | 54 | 58 |

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 発表者数(人) | 4 | 7 | 10 | 10 | 14 |

当院は、教育研修病院として毎年多数の看護学生の臨地実習を受け入れています。コロナの影響で臨地実習が一部中止になりましたが、コロナ禍以前の受け入れ数に戻りつつあります。これからも感染対策を行いながら、教育研修病院としての役割が果たせるよう努めてまいります。また、院外より看護職の研修もお受けすることで職員にも良い刺激となり、共に学ばせていただいています。

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 看護学生臨地実習受入数(のべ人数) | 4,059 | 2,933 | 4,939 | 5,397 | 4,556 |

| 看護職(保健師・助産師・看護師)の院外からの研修受入数(のべ人数) | 20 | 20 | 20 | 54 | 2 |

| 2022年 | 2023年 | 2024年度 |

|---|---|---|

| 0.07 | 0.06 | 0.13 |

褥瘡の深さの判定基準には日本褥瘡学会DESIGN-R(2008年改訂版褥瘡経過評価表)を用いる

褥瘡発生率算出方法:一般社団法人日本病院会QIプロジェクト

分子:調査期間における分母対象患者のうち、d2以上の褥瘡の院内新規発生患者数

包含)院内で新規発生の褥瘡(入院時刻より24時間経過後の褥瘡の発見または記録)

深さd2以上の褥瘡、深さ判定不能な褥瘡(DU)、深部組織損傷疑い(DTI)

除外:医療関連圧機器圧迫創傷(MDRPU)

2024年度の褥瘡発生件数(発赤を含む)は111件で、昨年度よりも35件増加しました。MDRPUに関しても、44件で前年に比べると25件増加しています。褥瘡及びMDRPUの発生件数が増加した背景としては、死亡転帰が全体の2割と重症患者が多かった事や皮膚脆弱性の強い高齢患者の増加が背景にあると考えます。また昨年度より、褥瘡などの創傷発生時において、ヒヤリハットの記載を義務化しました。それにより、スタッフにおける創傷への意識付けがなされ、小さいく浅い段階で褥瘡やMDRPUを発見することができるようになりました。

MDRPU予防として新しい被覆材の導入も実施しました。医療機器にて圧迫される皮膚の保護や骨突出部における摩擦や・ずれ予防に対して使用を開始しています。今後も予防の部分に力をいれつつ、早期より褥瘡を初めとした創傷の早期発見に努めていきます。

DESIGN-R評価においてDは深さを意味しd1は持続する発赤、d2は真皮までの損傷を意味する。

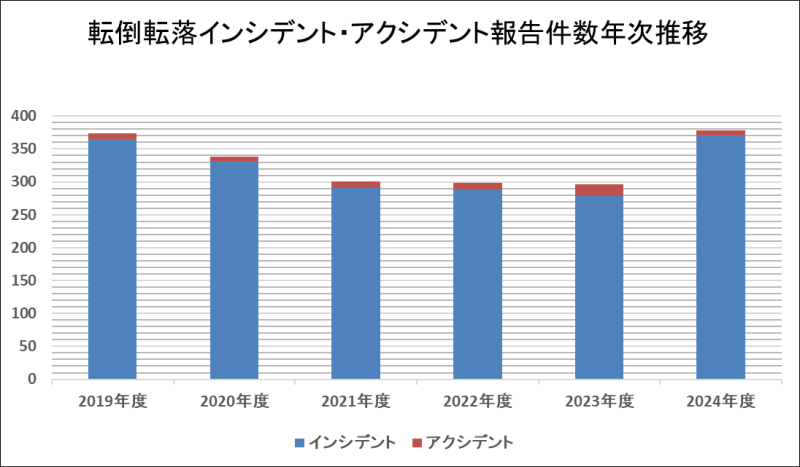

入院中には、ベッド周辺、歩行途中、トイレの行き帰りなど思いもしないところで転倒・転落があります。

医療安全センターでは、転倒・転落のインシデント・アクシデントの報告を受け、その減少に努めております。

| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| インシデント | 365 | 332 | 291 | 289 | 278 | 370 |

| アクシデント | 9 | 6 | 10 | 9 | 18 | 8 |

入院患者の転倒・転落発生率(インシデント・アクシデントレポートが報告された件数)

| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| インシデント | 3.08 | 3.1 | 2.97 | 2.91 | 2.6 | 3.3 |

| アクシデント | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.17 | 0.07 |

入院患者の治療・処置を必要とした転倒・転落発生率(インシデント・アクシデントレポートが報告され治療や処置を必要とした件数)

入院患者は高齢者が多く、入院による急激な環境の変化や治療などによる身体機能の低下、認知症などによる認知

機能の低下も重なり、転倒や転落の発生のリスクは高くなります。転倒・転落スコアを使用し、危険を未然に防ぐ

対策を検討し実施していますが、残念ながら転倒や転落をゼロにすることは難しい現状です。万が一、転倒や転落

が起きても重症な外傷につながらない対策を行いながら安全管理に努めています。

今後、転倒・転落スコアによる危険予知対策に加え、不必要な持続点滴や留置カテーテルの削減や工夫を行い、

早期離床をすすめていきます。そして、患者さんが安全で安楽な入院生活を送り、入院前の生活の場へ帰っていた

だけるよう取り組んで参ります。

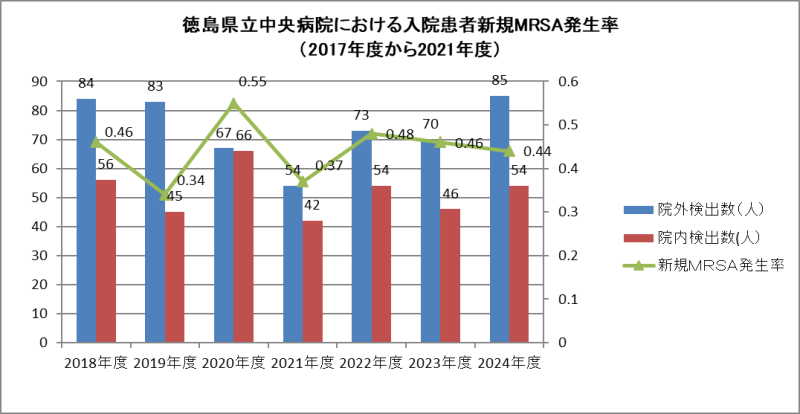

| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 院外検出数(人) | 84 | 83 | 67 | 54 | 73 | 70 | 85 |

| 院内検出数(人) | 56 | 45 | 66 | 42 | 54 | 46 | 54 |

| 新規MRSA発生率 | 0.46 | 0.34 | 0.56 | 0.39 | 0.48 | 0.46 | 0.44 |

MRSAは、手などを介した接触により感染が拡がります。MRSAの発生状況を監視することにより感染予防策の評価を行うことができます。

2015年度より、同じ菌かを見分ける分子疫学的解析の方法(POT法)を導入しています。早期介入により、院内伝播経路と感染源を早期に特定することに努めています。

今後も感染予防の強化を職員全体で取り組み、さらなるMRSA検出率の低下を目指します。

| 漏出件数(件) | 化学療法件数(件) | 漏出率(‰) | |

|---|---|---|---|

| 2018年度 | 5 | 4,408 | 1.1 |

| 2019年度 | 2 | 4,526 | 0.4 |

| 2020年度 | 5 | 4,895 | 1.0 |

| 2021年度 | 6 | 5,506 | 1.1 |

| 2022年度 | 14 | 5,651 | 2.5 |

| 2023年度 | 9 | 5,376 | 1.6 |

| 2024年度 | 13 | 5,660 | 2.3 |

血管外漏出率(‰)= 抗がん剤の血管外漏出件数/外来におけるがん化学療法件数×1000

年々外来でがん薬物療法を受ける患者さんが増えています。

血管外漏出とは投与中の抗がん剤が血管外に、薬液が周囲の組織へ広がることをいいます。

外来薬物療法室では、血管外漏出を防ぐために採血後の上肢を避け、弾力がありできるだけまっすぐな血管を選んで点滴をするようにしています。

抗がん剤を繰り返し受けている方は、血管が細く、もろくなっているため血管外漏出が起こりやすくなります。

そのため、点滴中の観察はもとより、確実な止血を心がけています。また万が一、血管外漏出が起きた場合でも早期に発見できるように患者様にも情報提供や点滴中のルート管理にご協力を求め、早急に対応するようにしています。